中链脂肪酸甘油三酯的临床应用

发布日期:2020/10/20 9:12:51

背景及概述[1-2]

中链脂肪酸甘油三酯(MCT)由1分子甘油和3分子中链脂肪酸构成。中链脂肪酸(MCFAs)是指碳链长度为8-12的饱和脂肪酸,包括辛酸、癸酸和月桂酸。自然界中含量比较稀有,主要来源有母乳、牛奶及其制品、棕榈仁油和椰子油等,天然的主要存在于椰子油中,而其他自然食物中含量甚少。与长链甘油三酯相比,MCT在消化、吸收、水解及在体内代谢过程中,都有其独特的一面。这些不同于长链甘油三酯的特点自20世纪50年代开始就己经被应用于临床治疗中。

消化、吸收和代谢特点[1]

1.MCT的消化、吸收特点

人体摄食中含有的脂肪,在胃内开始消化,大部分在小肠中胆汁和胰腺分泌物的协同作用下进行分解和吸收。不同脂肪因其所含脂肪酸量、脂肪酸碳链长度、双键个数及位置不同而呈现出不同的化学和物理性质,也从而影响其消化、吸收和代谢过程。与长链甘油三酯相比,MCT更易消化吸收。MCT对胆盐和胰酶的依赖性小,在肠内容易水解。徐俊杰等人在模拟不同脂肪酸碳链长度甘油三酯的体外消化过程中发现,不同脂肪酸碳链长度的甘油三酯在消化速率和消化程度上有着明显的差异,其中中链甘油三酯(C8)明显高于短链甘油三酯(C2)和长链甘油三酯(C18)。MCT其水解产物MCFA碳链短,容易迅速吸收,而且在疾病状态下影响不大。

2.转运

吸收后的MCFAs不再合成甘油三酯,大部分的MCFAs以游离脂肪酸的形式与蛋白质结合通过门静脉,直接被输送到肝脏。不像LCFAs在小肠粘膜细胞中再合成甘油三酯,形成乳糜微粒经过淋巴管流入血液,在血液中被脂蛋白脂肪酶水解为更小的分子如甘油一酯和脂肪酸等,以便于肌肉摄取和氧化或储存到脂肪组织中。

3.代谢

吸收后的MCFA和LCFA在体内有不同的代谢途径,LCFA以甘油三酯形式由淋巴管进入静脉,被输送并储存在人体各组织中,如脂肪、肌肉、肝脏,在人体需要时被分解转化为能量。而MCFA大部分进入肝脏迅速分解氧化供能,有研宄发现给予禁食18小时的雄性大鼠口服MCT乳剂后,肝脏ATP含量明显增加。LCT的产热值9.0kcal/g,而MCT产热值平均为8.0kcal/g。MCFA在线粒体内氧化,跨越线粒体膜时不需依赖肉毒碱,故氧化速度较LCFA快。MCFA在肝内氧化代谢及转化速率和葡萄糖一样快。MCFA在体内除氧化供能外,还可转化为长链脂肪酸。用13C标记法示踪MCFA的代谢去路,发现有肉豆蔻酸(14:0)和棕榈酸(16:0)生成。研究鲑鱼吸收LCFA[3H-18:l(n-9)]和MCFA(l4C-10:0)后的代谢,发现LCFA主要以甘油三酯的形式储存在骨骼肌和内脏脂肪组织中,而MCFA作为快速产能物质被心脏和骨豁肌利用m。MCFA不易体内组织器官内储存,因而能减少脂肪组织的富集。对机体能量和质代谢有独特的作用。

临床应用[1,3]

MCT具有不需胆盐消化、水解速度快、易吸收、直接经门静脉进入肝脏代谢、进入线粒体氧化不需肉毒碱转运等特点。在临床上常应用于脂肪消化、吸收、转运和代谢异常的疾病。

1.适应症

1)脂肪吸收不良

由于MCTs的特殊性质,其应用于临床已经60多年。由于疾病原因导致机体对常规膳食脂肪消化、吸收和转运异常,且常出现脂肪泻,并继发营养不良。一般来说,用MCTs替代膳食中的LCTs时,可以改善这种消化不良,使营养状况有所改进。因此,MCTs曾成功应用于以下情况的成人、儿童和新生儿:(1)脂类消化紊乱,由于食道或胃的部分或全部切除、胆道闭锁、梗阻性黄疸、原发性胆汁性肝硬化、盲袢综合症、胰腺炎、胆囊纤维化46和胰腺切除术引起的。(2)脂类吸收不良,当小肠大面积切除、腹腔疾病、wp手术、Crohn’s病、肠炎、原发性腹泻。(3)脂类转运异常,如乳糜微粒合成不足(例如先天性P-脂蛋白缺乏)、充血引起的淋巴循环障碍(如小肠淋巴管扩张)或渗漏(如乳糜尿、乳糜腹水和乳糜胸)。在淋巴系统与其他系统或腔隙交换障碍时,MCTs可以减少脂类和蛋白丢失。既然MCTs不像LCTs,不刺激淋巴流动,所以MCTs有助于瘘管愈合。当人体能量摄入大于消耗时,多余的能量就以甘油三酯的形式储存于体内,导致机体体脂肪含量超标,形成肥胖。MCT可以抑制食欲,减少能量摄入。给予超重男性MCT后食物摄入明显下降,且这种改变似乎与GLP-1、PYY和胰岛素的改变无关。MCT增加能量消耗,相对于LCT,天15-30g的MCT即可增加24小时能量消耗。同等条件下,摄食含MCT或LCT的食物,前者可引起较高的食物热效应,这在很多动物和人体实验中都己经得到证实。MCFAs促进脂肪分解,减少内脏脂肪和皮下脂肪的堆积。有研究发现MCT能够増加血中去甲肾上腺素(NE)分泌,调节白色脂肪和棕色脂肪肾上腺素能受体(P3-AR)脂肪三酰甘油脂肪酶(ATGL)和激素敏感脂酶(HSL)的信号通路,起到脂解的作用。但是MCFAs改善体脂肪积累是否还有其他通路,仍需进一步研宂。MCT通过增加能量消耗,抑制食欲,促进脂肪分解,从而控制体重的增加。所以MCT有利于肥胖患者控制体重。每天18-24g的MCT油可增加体重丢失。

2)高脂血症

膳食脂肪酸种类与血脂代谢关系密切,研究己经证实多不饱和脂肪酸,尤其是脂肪酸能够改善血脂。MCFAs适量摄入对血脂代谢亦有影响,研究证实MCFAs可以改善高脂血症患者的血脂水平。每天给予60岁以下的高脂血症者MCLT25-30g(占每日总脂肪的50%左右,不超过总能量的30%)8周,发现血清甘油三酯、LDL-C等显著降低。虽然,目前已有大量的基础和临床研究证实了MCFAs能够改善血脂代谢,降低高脂血症患者的甘油三脂和胆固醇水平,但是由于干预时间、摄入剂量及受试者的不同,也有一些研究得出了不一致的结果。有研宄发现超重的2型糖尿病患者摄入MCT后腰围虽有减少,但却增加了血清甘油三酯水平。MCT改善血脂代谢的具体机制目前尚不明确。薛长勇等人研宄发现,MCFAs能够改善高胆固醇血症小鼠血清胆固醇三酰甘油LDL-C及HDL-C水平,可能的作用途径之一是促进粪便中胆固醇和胆汁酸的排泄

3)糖尿病

研究显示,MCT可改善组织和器官的胰岛素抵抗,起到抵抗糖尿病的作用。在能量摄入相同前提下,中链脂肪酸辛酸和癸酸都能降低糖尿病kkay小鼠空腹血糖,此外癸酸还能改善葡萄糖耐量。研究表明中度肥胖的2型糖尿病患者长期食用MCT(90d,每天18g)可减轻体重、腰围和改善胰岛素敏感性。MCT还可通过增加脂联素浓度,减少肠系膜上脂肪堆积,改善高脂膳食喂养大鼠的胰岛素抵抗。还有研宄发现MCT可改善1型糖尿病患者急性低血糖时的认知能力

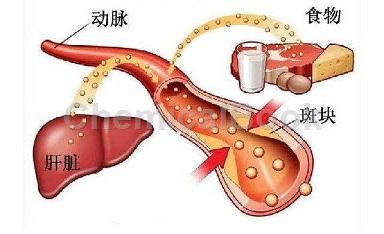

4)动脉粥样硬化

血脂代谢紊乱是动脉粥样硬化形成的主要因素,其中LDL-C水平及其氧化修饰最主要.己有研究证实,MCFAs可以改善血脂代谢,尤其是改善胆固醇代谢。MCFAs能改善高胆固醇小鼠血清胆固醇、甘油三酯、LDL-C及HDL-C水平,可能的作用途径是促进小鼠粪便中胆固醇和胆汁酸的排泄

5)神经系统疾病

当组织利用葡萄糖受到限制时,酮体成为主要的能量来源。酮体是脂肪在肝脏氧化产生,其中MCT具有更高的生酮作用,所以临床上利用MCT的生酮作用,用于辅助治疗葡萄糖利用受限的疾病,其中包括神经系统疾病。大量的动物实验和临床研宄己证实酮体对许多神经系统疾病均具有控制症状及防止疾病发展的作用,例如癲痫、帕金森病、阿尔茨海默病等。

6)癌症

在1924年最先观察到快速生长肿瘤细胞的普遍特征:在有氧条件下主要以糖酵解而不是有氧氧化的方式利用碳水化合物产生能量,这种现象被称为“Warburg效应”或“有氧糖酵解”。这种低效的产能方式,被认为是细胞恶性转化或癌细胞起源的基。这种代谢改变为肿瘤治疗提供了新的途径和切入点,可以通过改变膳食中供能营养素比例,使机体以脂肪氧化为主,组织细胞利用酮体供能,以达到抑制肿瘤生长、改善恶病质的目的。近来,已经有动物和人体实验将生酮膳食用于肿瘤治疗的辅助措施。早在1987年观察到给与生酮膳食后结肠肿瘤大鼠的瘤体重量降低和恶液质得到改善。还有动物研究发现生酮膳食可以降低恶性神经胶质瘤、结肠肿瘤、胃癌和前列腺癌的生长并提高存活率。生酮膳食辅助治疗肿瘤的可能机制,除了肿瘤细胞对葡萄糖的依赖,生酮膳食还可增加肿瘤细胞的氧化应激,与肿瘤细胞线粒体异常亦有关系。但是生酮饮食有一些不良反应,如低血糖、脱水、恶心、呕吐、食欲不振等,在临床治疗时应密切监测。

禁忌症[1]

1)酮症和酸中毒

当机体酮体产生超过利用时,就会发生酮症。此时,肝外组织利用酮体的情况是饱和的,若额外再供给具有生酮作用的MCT,则会加重代谢性酸中毒、加速内环境稳态的恶化。所以,任何原因或疾病引起酮症时,MCT的供给,不管是口服、肠内或是静脉输注,都必须谨慎。

2)肝硬化

MCFAs大部分是在肝内代谢,因此,当肝脏功能细胞减少时,清除MCFAs能力降低,血中MCFAs浓度增加。在正常人体,静脉内多余的MCFAs可与白蛋白结合,但是肝硬化患者血衆白蛋白降低,血中游离MCFAs增加。研宄发现当静脉内C8:0浓度增加时,会导致肝性脑病综合症:过度换气、血氨升高、高乳酸血症以及脑电图异常。因此,当肝脏功能降低时,脂肪酸供给过量会对机体产生毒性作用。

MCT的使用剂量和注意事项[1]

一般MCT每天适宜摄入量在20-30g,MCFAs在10g左右。但是在不同疾病状态下,MCT的应用目的不同,应用剂量范围变化比较大。如果摄入相对过多,超出机体当时的代谢能力,不仅会引起胃肠不适,严重时还会导致酮症酸中毒,在临床应用时需注意监测胃肠道症状、肝肾功能、酸碱平衡等指标。另外,MCFAs不是人体的必需脂肪酸,不能长期单独使用,应注意补充LCTs。

主要参考资料

[1] 中链甘油三酯的基础与临床

[2] 中链脂肪酸甘油三酯(MCT)专利技术研究进展

[3] 中链脂肪酸甘油三酯作为免疫佐剂的免疫效果的研究和应用

欢迎您浏览更多关于中链脂肪酸甘油三酯的相关新闻资讯信息