网站主页

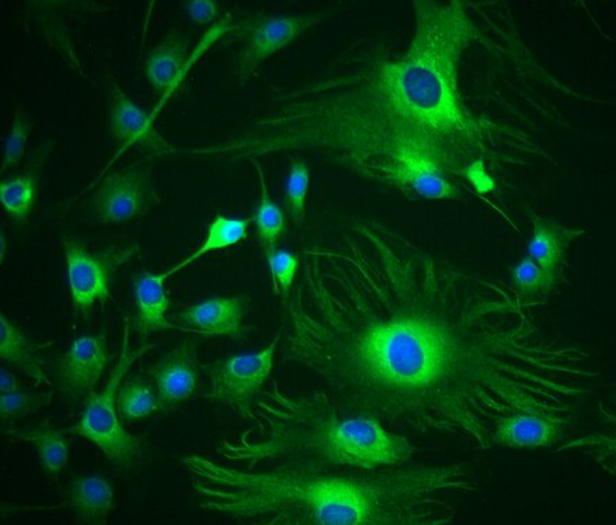

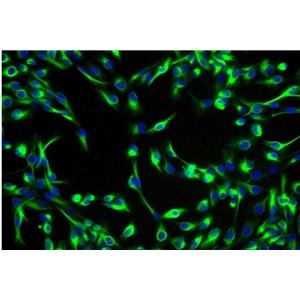

大鼠纹状体神经元细胞

大鼠纹状体神经元细胞

大鼠纹状体神经元细胞

Rat striatal neurons

¥100

1EA

起订

上海 更新日期:2025-09-09

产品详情:

- 中文名称:

- 大鼠纹状体神经元细胞

- 英文名称:

- Rat striatal neurons

- 品牌:

- BFB

- 产地:

- 中国

- 保存条件:

- 常温/-196

- 纯度规格:

- 100%

- 产品类别:

- 原代细胞

- 种属:

- 大鼠

- 组织:

- 大鼠

- 细胞系:

- 大鼠纹状体神经元细胞

公司简介

青旗(上海)生物技术发展有限公司,总部位于上海浦东新区,依托本地高校资源,逐步发展成为以生物技术为主的研发、生产、培训为一体的综合化产业平台,公司在标准化细胞库建立及细胞药物前端模型方面成果显著。我们秉承对用户负责的态度,以对科研的高度严谨,以严格的质量控制,为广大生物医学科研用户提供更优质的服务!

| 成立日期 | (11年) |

| 注册资本 | 1000万人民币 |

| 员工人数 | 50-100人 |

| 年营业额 | ¥ 5000万-1亿 |

| 经营模式 | 贸易,工厂,试剂,定制,服务 |

| 主营行业 | 生化试剂,抗体,细胞培养,微生物学,细胞生物学 |

大鼠纹状体神经元细胞相关厂家报价

-

- 大鼠纹状体神经元

- 上海雅吉生物科技有限公司 VIP

- 2026-02-04

- ¥3800

-

- 大鼠DRG神经元细胞

- 上海康朗生物科技有限公司 VIP

- 2026-02-04

- ¥5250

-

- 大鼠嗅球神经元细胞

- 上海博尔森生物科技有限公司 VIP

- 2026-02-04

- ¥4066